5回目の有識者会議が開催

2023年4月10日に第5回 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議が開催されましたので、その内容に私見を加えて解説致します。

詳しい内容は出入国在留管理庁ホームページの情報掲載ページをご覧下さい。

>>>出入国在留管理庁ホームページ 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議

弊社YouTubeチャンネルにて関連動画をUPしております。

>>>「技能実習制度は廃止? 第5回 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の内容について」(YouTube動画)

第5回 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の内容

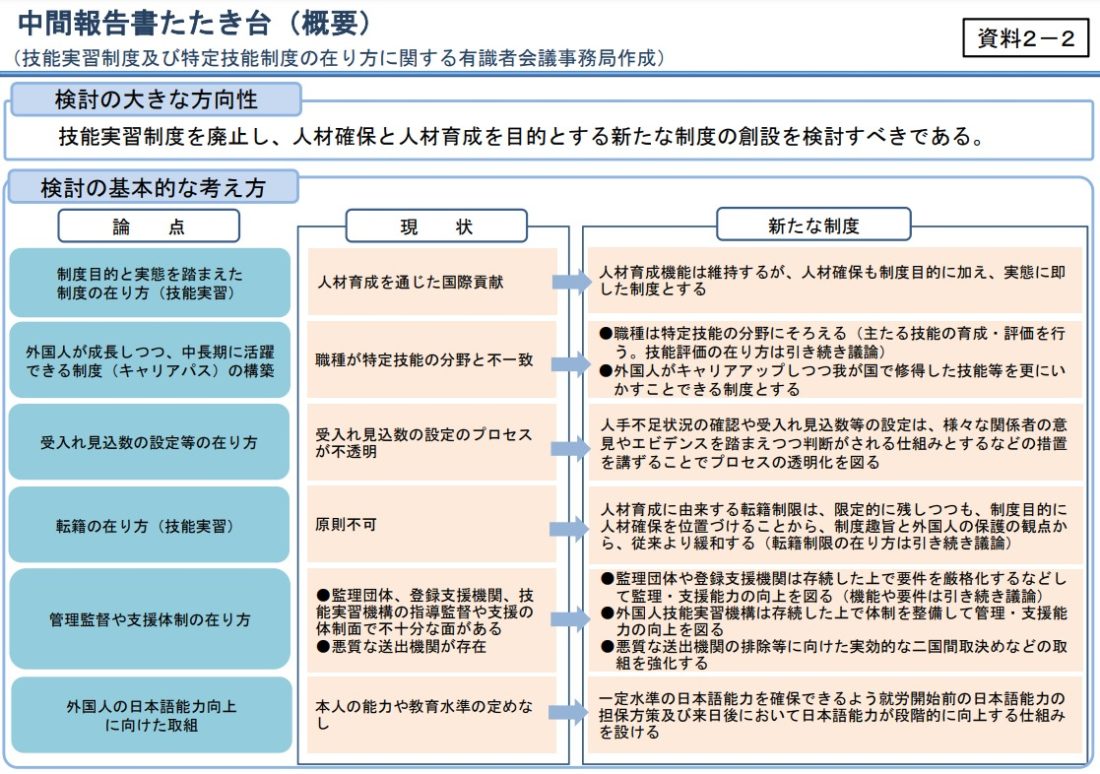

検討の大きな方向性

「検討の大きな方向性として「技能実習制度を廃止し、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度の創設を検討すべきである。」

ということが掲げられています。

その方向性の下、検討されている基本的な考え方として以下の内容があります。

検討の基本的な考え方による6つの論点

制度目的と実態を踏まえた制度のあり方

以前から制度の趣旨と実態に乖離があると言われ続けてきました。

人材育成を通じた国際貢献が目的のはずが人材確保の手段として制度が用いられているという点です。

これに関して、新たな制度では人材育成の機能を維持しつつ、人材確保も制度の目的として加えようと議論がされています。

外国人が成長しつつ、中長期に活躍できる制度(キャリアパス)の構築

技能実習の職種と特定技能の各分野作業に不一致があるため、技能実習の職種によっては特定技能へ移行できないという問題を解消しようというところですね。

技能実習と特定技能に一貫性をもたせようとする動きからなる議論だと思います。

受入れ見込み数の設定の在り方

これは特定技能の件ですね。

特定技能制度において、各産業分野別に特定技能外国人の受入上限数が設定されています。

その受入れ見込み数の設定プロセスが不透明だということです。

有識者会議では、そのプロセスの透明化を図る議論がされています。

転籍の在り方(技能実習)

技能実習制度において、技能実習生の転籍は原則不可です。

なぜなら、技能実習の在留資格は、どこで どんな 実習をするか計画を立てて許可申請をする在留資格だからです。

しかしながら、現状では、実習先の企業が倒産した時、または実習先の企業でハラスメントを受けたり人権侵害にあったりした場合は、転籍が可能となっています。

それを、こんかいの新制度創設において緩和をしようと議論がされています。

管理監督や支援体制の在り方

監理団体、登録支援機関、外国人技能実習機構の指導監督や支援体制が不十分であることに関してと、悪質な送出機関にも言及した議論がされています。

現段階では、監理団体、登録支援機関、外国人技能実習機構を存続させた上で、要件の厳格化や体制整備などを議論されています。

送出機関に関しては、実効的な二か国間協定の取組を強化するなど議論されています。

外国人の日本語能力向上に向けた取組

現状、技能実習生の日本語能力に関しては、介護職種以外は何も規定がありません。

それを、一定水準の日本語能力を確保できるような仕組みづくりが議論されています。

技能実習制度廃止?技能実習制度はなくなる?

「中間報告書たたき台」を読む限り、技能実習制度は廃止とするものの、新たな制度となって運用されることとなるニュアンスが感じられます。

技能実習制度と特定技能制度が一本化されるのか、別々の制度として運用されるのかは今のところ定かではありませんが、現行の技能実習の部分と特定技能の部分は改善改革をされてこれからも続いていく感じに受け取れます。

また、技能実習の職種と特定技能の分野をそろえる議論をされていることから、これまで以上に技能実習と特定技能の関連性を強め、一貫性を強めていくことで外国人材のキャリアアップを合理的に行える制度にしていこうとしていることが窺えます。

監理団体、登録支援機関はどうなる?

現段階までの有識者会議では、監理団体、登録支援機関を存続させることを前提で議論が展開されています。

ただ、「要件を厳格化し・・・」とありますので、運営に関しては新たな規定や要件が設けられ、それをクリアしないと退場となることがあるかもしれません。

特に前回の有識者会議では、

「規模が小さく、独自に組合の協同経済事業を実施していない財政収益構造の不安定な監理団体や労働法制の面から違法な取扱いを行った監理団体、支援10項目を行えない登録支援機関などは排除していく方向で考えるべき。」

という意見が出ています。

技能実習や特定技能の制度の他、監理団体や登録支援機関の許可等を受けている協同組合は、協同組合としての体裁が整っているのかも問われるかも知れません。

つまり、協同組合独自の共同購買事業や共同販売事業などの経済活動が行われているかどうかというところを問われる可能性が出てきています。

これから協同組合を設立し、監理団体の許可を得るかの検討について

現段階では、監理団体は存続させるべきという意見が強いようです。

監理団体は今後も必要とされているということですね。

しかし、要件を厳格化する方向で議論が行われています。

新制度発足にあたっては、監理団体の許可要件も厳しくなるでしょう。

ということは、監理団体の許可申請は現行制度上で行うのが良さそうです。

協同組合の設立には3~4カ月程度の期間がかかります。

監理団体の許可申請は協同組合の設立が完了してからになるので、ご検討されている方は急いだほうが良いと思います。

しかし、監理団体の許可申請において無事に許可になっても、その後は厳しくなるであろう制度運用が控えています。

監理団体の運営は今でも片手間的に行えるものではありません。

監理事業をしっかりと専任で行える人材の配置と、絶対に債務超過にならないよう豊富な資金を準備できることが求められます。

コメント